MMMが失敗する典型的なパターン

・デジタルやオフライン広告の予算配分を最適化できるMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)

・MMMへの誤解。MMMは優れた手法だが、万能薬ではない

・広告主側のデータ特性や結果の判断も重要。

・MMMを導入しても失敗する典型的なパターンをご紹介

「WEB広告とTVCM どちらにお金を使うべきかわからない」

「デジタル広告とオフライン施策 最適な予算配分がわからない」

これらは、WEB広告などデジタル広告と、TVCMを中心としたオフライン広告を併用している企業様において、よくあるお困りごとです。

そのような企業様においては、MMMが有効な判断材料になります。

デジタルやオフライン広告の予算配分を最適化できるMMM

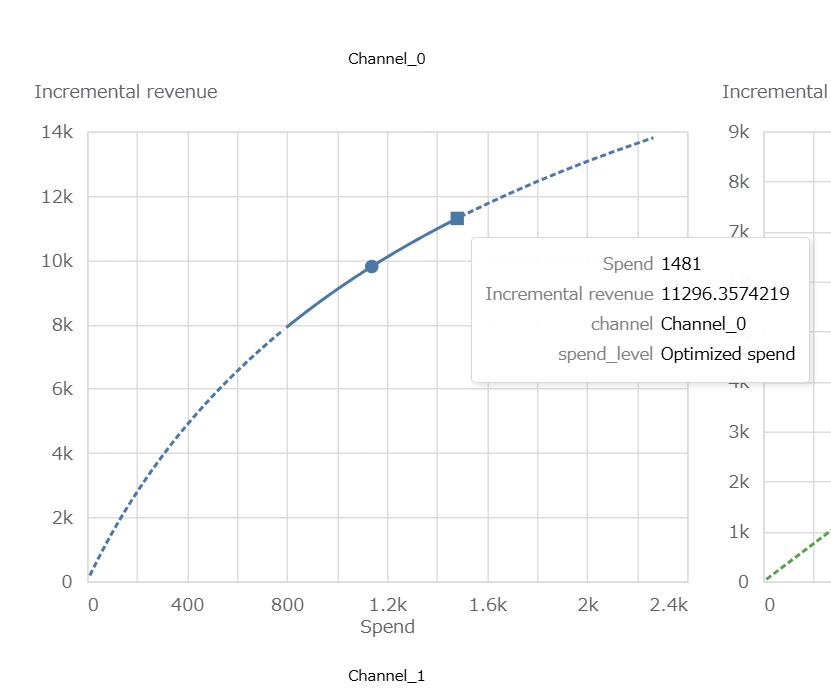

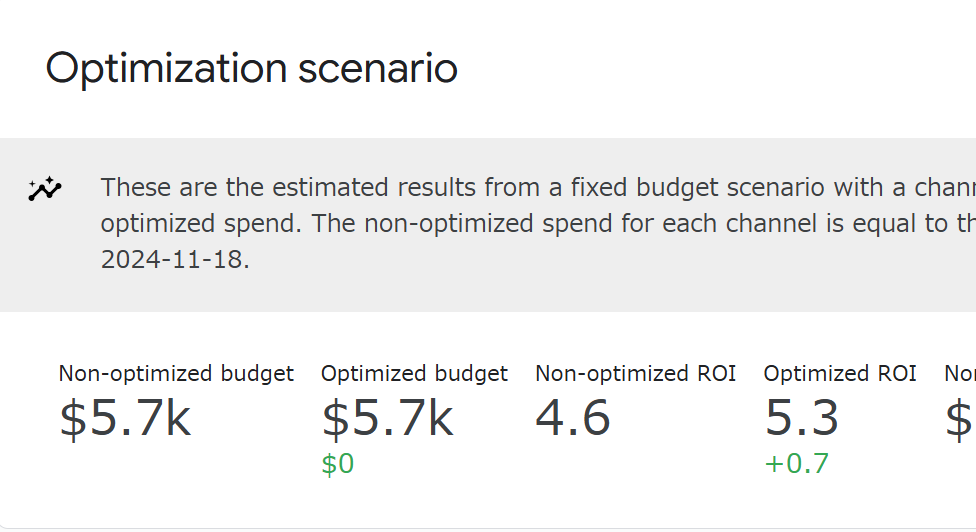

MMMは、TVCMやデジタル広告、プロモーションなど複数のマーケティング施策が、売上や利益にどのように影響を与えるかを定量的に分析し、予算配分を最適化する手法です。

既存の手法と異なり、メディア横断での分析により、公平・客観的に評価し、予算配分を最適化します。

3rdPartyCookie規制等により、広告効果のトラックが難しいことも背景に近年注目されています。

しかし、MMMを導入しても、失敗する場合があります。

弊社の過去の事例をもとに、典型的なパターンをご紹介いたします。

MMMへの誤解

MMMは広告手法の効果を可視化し、各予算を最適化できる優れた手法です。

しかし、万能ではありません。

まず、背景として、MMMへの過度の期待と誤解があります。

よくある誤解としては、次のようなものがあります。

「MMMがあれば全部わかる」

「MMMがあれば、予算最適化もキャンペーン施策も完璧に最適化できる」というわけではありません。

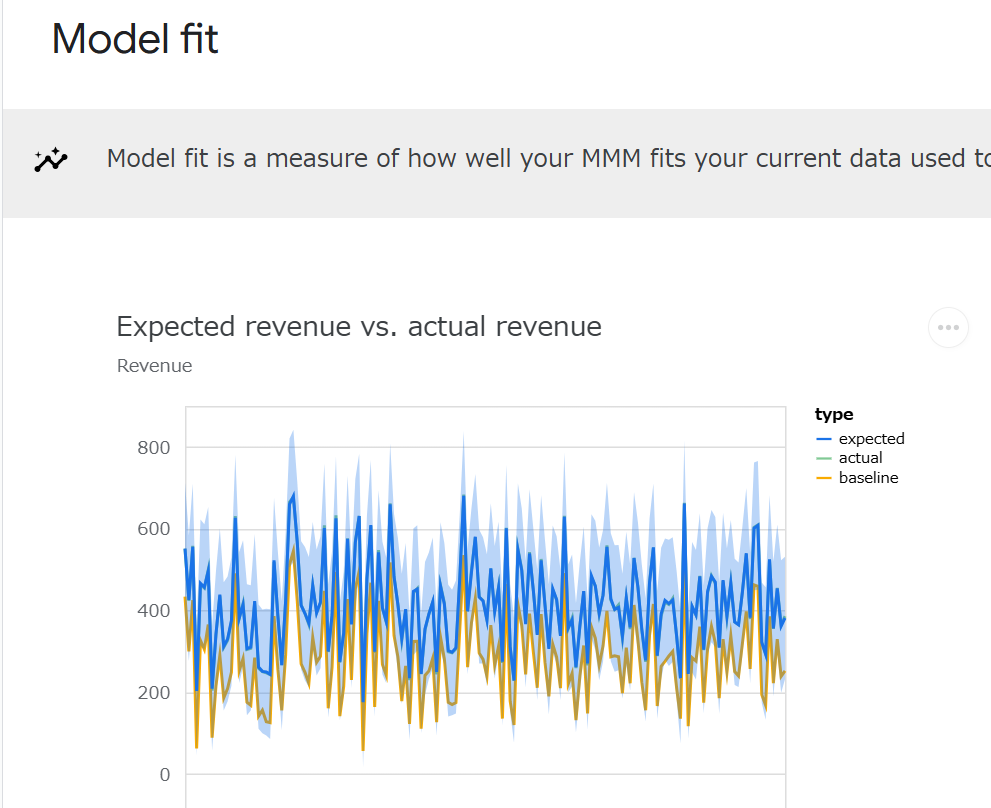

MMMは、過去データに基づく統計的な推定です。

因果関係は確定できません。

シナリオ設計や意思決定の補助ツールと考えるのが適切です。

「MMMは短期施策の効果も測れる」

「MMMは、日次やキャンペーン単位で効果を判定できる」というわけではありません。

MMMは、週次の集計データを用いるケースが多いです。

日次データは、サンプル数が多く確保できる反面、データのぶれも大きくなり、結果として、予測精度もぶれやすくなります。

一般的には、2年程度のデータが必要で、それらを週次に変換して分析します。

日次単位や短期的な細かい効果測定には不向きです。

それらを求めるならA/Bテスト等が適切です。

広告データの特性や、分析結果の判断も重要

MMMの制約や効果を理解して分析しても、失敗する場合があります。

「広告主様のデータに大きな偏りがある」

例えば、TVCM、GDN、YDAを出稿しているものの、TVCMの出稿期間が極端に少ない場合等です。

このような場合、TVCMのデータに欠損が多く、TVCMの効果を適切に評価できません。

各メディアの出稿頻度に、なるべく偏りがないことが望ましいです。

「分析結果を受け入れられない個別の事情がある」

MMMの分析結果は、必ず正しいわけではありませんが、統計に基づくもので、人間の直感を排除した客観的な評価になります。

多くの場合、分析結果は担当者様の直感に近しいように思いますが、分析結果を受け入れられない個別の事情がある場合、MMMは成功しません。

前述の広告データの偏りにも関連しますが、例えば、広告予算5,000万円のうち、TVCMが4,000万円で、残りがデジタル広告といったように、予算配分に大きな偏りがある場合です。

このような場合、広告主様が予算を最適化しづらい個別の事情を抱えていることがあります。

このケースの場合、TVCMの予算が多すぎることを担当者様は感じながらも、MMMで最適化を試みたが、個別の事情があるがために客観的な結果も受け入れられず、ダイレクトな予算アロケーションができないといった具合です。

そのような場合、弊社ではMMMの効果が見込めないため、個別の事情が解決するまでの間、MMMは中止することをお勧めしております。

Google Cloud開発お承ります

datacompanyでは、MMMのSaaS「MMMトラッカー」やGoogleの最新MMM「Meridian」の受託分析をはじめ、お客様のご予算・環境に応じたクラウド開発を承ります。

お困りごとがございましたら是非ご相談ください。